あなたはどんなCEになりたいの?

「やりきった!」と言える最終地点はどこ?

「CEは一生勉強だよ」 と、学生時代に先生からよく言われたのではないでしょうか?

国家試験の合格はスタート地点です。

近年の新人CEに「どんなCEになりたいの?」と聞いても明確に答える人材は皆無と言っても良い状況です。

「何でもやりたいです!」と答える人もいますが、CEの業務範囲はどんどん拡大しており、すべての業務に対応できる人材も皆無と言えます。新人の間は何でも手を出すことは良い事です。それは自分が本当に極めたい業務は何なのか?を見つける時期だからです。当科ではその期間を2年と考えています。もちろんそれより早くてもかまいません。目標を見つけたら、その業務を極めるために切磋琢磨できる環境を可能な限りで整えます。目標は一つでなくてもかまいません。しかし多すぎても混乱と疲弊を招きます。

当科では常に上昇志向をもって取り組む、そしてその結果が個人だけでなく部署に、病院に、そして法人に対して貢献となるような、先を見据えた業務対応を求めています。

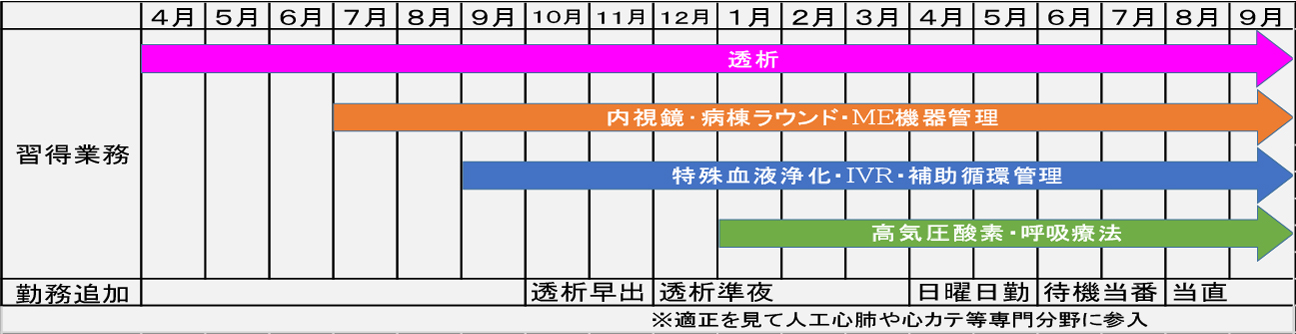

そのための目標を推進する道筋を下図のように考えています。

貴方にとって40年のCE人生において最終目標地点はどこですか?